在我們工程師的世界裡,有一條看似清晰的康莊大道:進大公司、拿高薪水、掛上資深或架構師的頭銜。

埋首鑽研演算法、學習最新框架,為的就是在履歷上多加一行閃亮的勳章,換取下一次談判桌上更高的包裹。

我身邊有位朋友,就是這條路上的佼佼者。

他進了人人稱羨的科技大公司,享受著免費午餐、健身房,以及讓同齡人望塵莫及的薪水。

但半年後,我們約吃飯,他卻眉頭深鎖。

「我每天都在做一顆小小的螺絲釘,改一個按鈕顏色、調一個 API 參數、做 paper。感覺不到任何成就感,只是在等發薪日跟分紅。」

他擁有了一份「好工作」所有的外在條件,卻失去了工作的「靈魂」。

他發現,自己每天上班的動力,竟然是「不想被扣錢」,而不是「想創造價值」。

這個困境,正是哈佛商學院傳奇教授克雷頓.克里斯汀生 (Clayton M. Christensen) 在他最後的著作 《你想成為什麼樣的人?:哈佛管理大師的人生經營學》 中,試圖為我們解開人生難題。

這本書不是教人如何升遷,而是教你如何為自己的職涯找到一個不會後悔的「最終指標」。

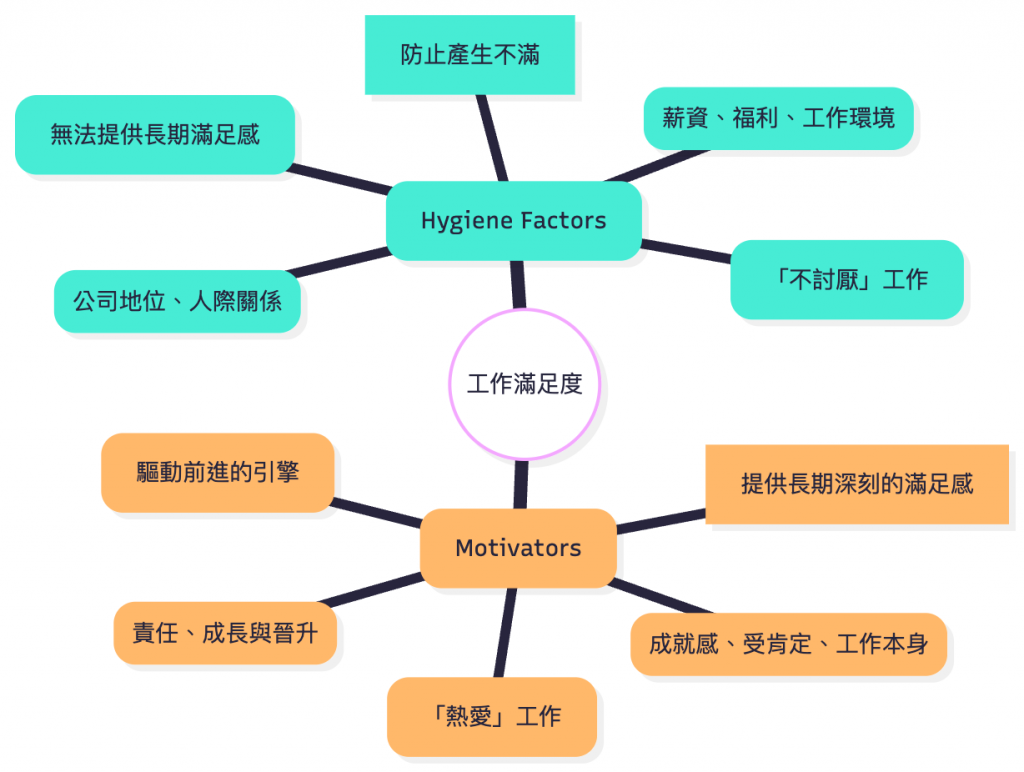

克里斯汀生教授借用了管理學大師赫茲伯格 (Frederick Herzberg) 的「雙因子理論」,一針見血地指出我們對工作的普遍誤解。

他把影響工作的因素分為兩類:

保健因子 (Hygiene Factors):薪資、福利、工作環境、公司地位、人際關係。

動機因子 (Motivators):成就感、受肯定、工作本身、責任、成長。

這理論最顛覆的地方在於:保健因子的滿足,並不會讓你熱愛工作,只會讓你「不討厭」工作。

這就像寫程式。

一個沒有 Bug、跑得順暢的程式,是「基本要求」。

你不會因為程式「沒出錯」而感到興奮不已。

但是,如果程式充滿了 Bug、處處是坑,你會感到極度痛苦和厭煩。

薪水、福利、辦公室零食,就是職涯裡的「保健因子」。

它們能防止你對工作產生不滿,但它們本身無法提供長期的、深刻的滿足感。

你不會因為公司多了幾款新飲料,就對解決一個複雜的技術難題充滿熱情。

真正讓你早上願意起床、投入工作的,是「動機因子」。

那種攻克難關後的成就感、看見自己的程式碼為使用者帶來價值、指導新手並看著他成長、被賦予重任的感覺... 這些才是驅動我們前進的引擎。

我們最大的悲劇,就是用「保健因子」的標準,去選擇那些缺乏「動機因子」的工作。

我們為了 10% 的薪資漲幅,跳槽到一間文化沉悶、技術停滯的公司。

我們為了「大廠光環」,去做一份自己毫無興趣的維護工作。

一開始,高薪和福利會帶來短暫的快樂。

但很快地,當這些保健因子變成理所當然時,動機因子的匱乏感就會浮現,讓我們陷入前面提到我朋友那樣的「空虛」狀態。

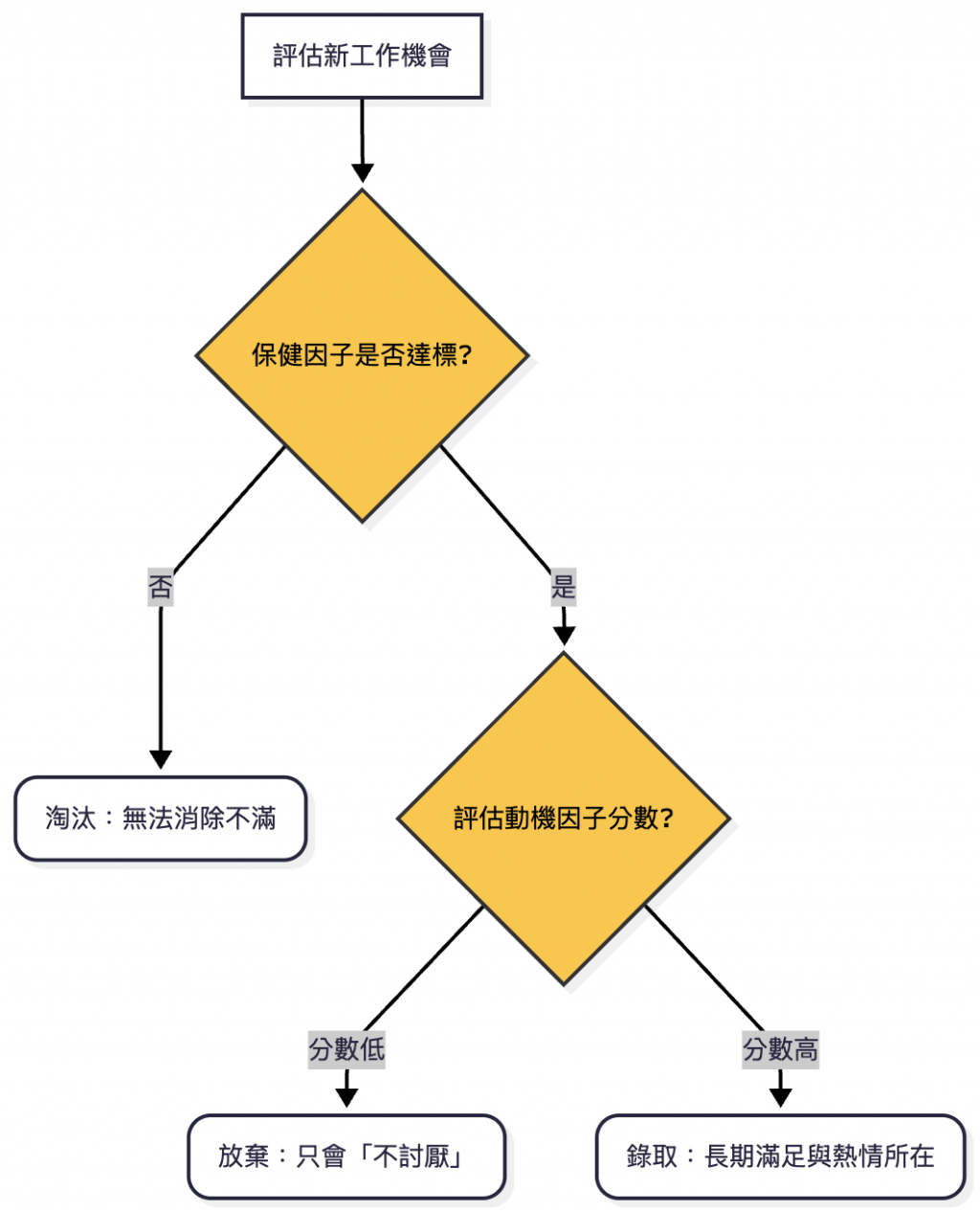

讀完這本書後,我為自己建立了一份 Notion 表格,用來評估任何工作機會。

我不再只看薪水,而是把「保健因子」和「動機因子」分開打分。

| 評估項目 | 分數 (1-10) | 備註 |

|---|---|---|

| 保健因子 | (滿足基本門檻即可) | |

| 薪資福利 | 8 | 符合市場行情,生活無虞 |

| 工作地點/遠端 | 9 | 通勤時間短,彈性高 |

| 團隊氛圍 | 7 | 同事友善,溝通順暢 |

| 動機因子 | (這才是決策的關鍵) | |

| 學習與成長 | 9 | 有機會接觸新技術,挑戰高 |

| 工作影響力 | 8 | 能直接看到產品對用戶的價值 |

| 自主性與責任 | 9 | 能主導專案的技術決策 |

| 成就感 | 8 | 能解決複雜且有意義的問題 |

這個簡單的儀表板,幫助我在做職涯選擇時保持清醒,避免被短期誘惑(高薪)綁架,而忽略了真正能讓我長期投入的熱情所在。

動機因子(Motivators)是與工作本身的「內容」和「內在」價值有關,能帶來積極的滿足感和內在激勵,可以透過提問和觀察來評估。

| 動機因子 | 具體涵義 | 如何評估?(針對公司或任務) |

|---|---|---|

| 成就感 (Achievement) | 順利完成有意義的、困難的任務後,所獲得的滿足感。 | 任務: 專案是否有明確的、可衡量的終極目標?這個目標是否能實際解決使用者或公司的痛點? |

| 受肯定 (Recognition) | 工作成果被主管、同事或使用者認可與重視。 | 公司: 團隊或公司是否有定期的成果展示、表揚機制?主管是否會給予具體、非金錢的正面回饋? |

| 工作本身 (The Work Itself) | 工作內容本身就令人感興趣、充滿樂趣或意義。 | 任務: 專案技術棧是你想學或感興趣的嗎?你是否能看到自己的工作成果如何影響產品或用戶? |

| 責任 (Responsibility) | 被授予自主權,能主導決策、獨立完成任務。 | 任務: 你在這份工作中是「執行者」還是「決策者」?你是否有權力設計或選擇技術方案? |

| 成長與晉升 (Growth & Advancement) | 獲得新的知識、技能,以及在組織內向上或橫向發展的機會。 | 公司成長性: 這是評估成長機會的關鍵。 |

公司成長性與個人成長機會是高度正相關的。

一家快速成長的公司,通常有更多新專案、新職位和內部機會,確保你的成長因子持續得分。

| 評估面向 | 提問/觀察重點 |

|---|---|

| 業務成長速度 | 過去一年用戶或營收成長多少?產品線是擴張還是維持?(成長緩慢的公司,職位容易僵化) |

| 技術擴展度 | 公司是否正在採用或探索新技術?有沒有需要建立新系統而非單純維護舊系統的任務? |

| 人員擴編計畫 | 團隊未來一年的 headcount 趨勢如何?是大量招募資淺人員(代表需要資深帶領),還是只補流失的人? |

| 內部分享文化 | 公司內部是否有定期的技術分享會、讀書會?是否有預算支持你參加外部課程或會議? |

挑戰性指的是「解決問題的複雜性與意義」,決定了你是否能獲得成就感。

| 評估面向 | 提問/觀察重點 |

|---|---|

| 問題複雜度 | 任務是重複性的工作(如改 UI 顏色、調 API 參數),還是需要系統性思考(如優化架構、設計高可用性系統)? |

| 自主性高低 | 你拿到任務時,是拿到詳細規格書照著做,還是拿到開放性問題(e.g.,「如何提升 20% 性能」),需要你主導解決方案? |

| 潛在影響力 | 專案完成後,能為多少使用者或多少部門帶來效率提升或價值?影響力越大,成就感越高。 |

| 技術創新度 | 任務是否允許或鼓勵你嘗試新的設計模式、新的工具或新的演算法? |

克里斯汀生教授用生命最後的智慧提醒我們:人生太短,不值得浪費在一份只是「不討厭」的工作上。

在你下一次考慮換工作,或評估自己目前的職涯狀態時,試著問自己這幾個問題:

這份工作吸引我的,主要是保健因子還是動機因子?

我是在「賺錢」,還是在「賺取成就感」?

如果拿掉薪水這個因素,我還願意做這份工作嗎?

找到一份保健因子達標、動機因子爆表的工作,是我們能給自己最好的禮物。

明天,我們來聊聊書中更深刻的第二個問題:當你用盡全力優化職涯時,你人生中最重要的專案——家庭與人際關係,是否正悄悄地累積著無法償還的「技術債」?

#你想成為什麼樣的人 #職涯規劃 #工作價值 #克雷頓克里斯汀生 #吳桑泥的升級書單

團隊氛圍我會排在9分最高分,因為如果氛圍不好

其他在高分工作久了心也會累,其他因素都會受到影響

真的,我完全認同![]()